在科技高速發(fā)展的今天,對太空的探索也越發(fā)激進(jìn)。然而,當(dāng)新聞傳出美國一顆相當(dāng)于大巴車體積的失控衛(wèi)星,與地球進(jìn)行了親密接觸,引起全球恐慌。

時隔6天,中國的“天宮一號”被精準(zhǔn)送入到預(yù)定軌道。眾所周知,飛船、衛(wèi)星等航天器在太空中飛行主要依靠電池提供動力,而這個電力供給主要來自太陽能電池帆翼。

為什么要開發(fā)太空太陽能電力

據(jù)計算,太陽向地球表面輻射的能量非常巨大,每平方米可接收1336瓦的能量,而由于受到地球大氣云層的反射和吸收,中微小懸浮顆粒的散射,不同的季節(jié)和晝夜更替等因素影響,落到地表的太陽光能量每平方米只有125瓦至375瓦。

大氣云層對太陽光的反射和吸收

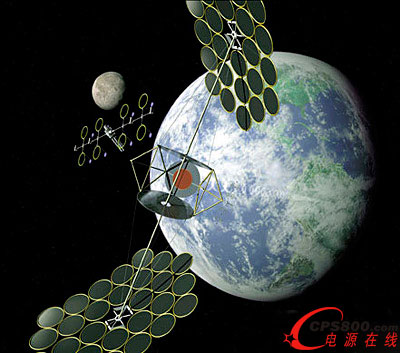

如果將太陽能電池板發(fā)射到空中,并組建成空間電站。那樣,電池板在所有的時間里都能接收來自太陽的輻射,提高了電站的利用效率,從而降低了光伏發(fā)電的成本。因為當(dāng)今地面太陽能電站備受詬病的其中一個原因就是發(fā)電成本昂貴。

四十多年前,美國科學(xué)家彼得·格拉瑟首次提出了這種“太空太陽能電站”的設(shè)想,乍聽起來,很有些小說中的科幻景象。但經(jīng)過美國國家宇航局隨后幾十年的探索、分析和總結(jié),2007年10月,美國國家安全太空辦公室悄然推出了一份建造太空電站可行性研究的中期評估報告,該評估報告的關(guān)鍵點在于其“可行性”,難道那個看似天方夜譚的想法如今真的要成為現(xiàn)實了?

進(jìn)入21世紀(jì),太陽能光伏產(chǎn)業(yè)得到迅猛發(fā)展,科學(xué)家建議:將之前提出的建設(shè)“太空太陽能電站”的構(gòu)想付諸實際,測算顯示:這樣一個電站的面積將達(dá)幾平方公里。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 總4頁

http:www.wnxrsj.cn/news/25955.htm